| |

1906 : Naissance à La

Mulatière (Rhône) le 10 octobre d’Adrienne Roure et de Louis Baumer. Son

grand-père paternel, natif de Ribauvillé (Haut-rhin) participe à la

défense de Belfort, sous les ordres de Denfert Rochereau, durant la guerre

de 1870. Après la défaite, celui-ci opta pour la France à Rougemont le

Château et revint en Alsace où il se maria. Quelques années plus tard, ne

supportant pas le joug prussien, il vint s’installer à Lyon. C’est là, que

René Baumer a grandi sur les bords de la Saône dans une maison adossée à

la colline de Fourvière, située quai J.J. Rousseau.

2 Août 1914 : Alors que son père est appelé sous les drapeaux, la maison

est écrasée par un glissement de terrain. René Baumer est sauvé de

justesse car, il ne voulait pas quitter les modelages des généraux de

l’empire qu’il était en train de réaliser.

1914/1917 : A la suite de

cet accident, il est accueilli par sa grand-mère maternelle, avec son

frère aîné Maurice et sa sœur cadette Germaine durant une grande partie de

la première guerre mondiale dans un petit hameau perdu au cœur de

l’Ardèche : Soutron. (En 1930, il écrira un petit livre de souvenirs sur

son séjour ardéchois, illustré de dessins dont ceux qui nous sont parvenus

datent de 1946-47).

1921 : Il passe son

certificat d’étude.

1922 : Apprenti lithographe, chez

Arnaud, imprimeur lithographe à Villeurbanne.

1926 : Il fait ses classes au 38

RI à Mornas (Vaucluse) et est renvoyé dans ses foyers 17 mois après.

1928 : Employé en qualité de

graveur dessinateur dans la fabrique d’impression sur étoffes Bugnand à

Lyon jusqu’au 30 janvier 1931.

Durant cette période, tout en poursuivant son habitude de dessiner, il

pratique de nombreux sports dont la lutte et la boxe.

1931/1937 : Il entre comme

surveillant, d’abord auxiliaire, puis titulaire à l’École des Beaux-arts

de Lyon. Cet environnement renforce en lui, son goût pour les arts et

l’amène à côtoyer des élèves dont les noms comptent aujourd’hui dans

l’histoire de la peinture lyonnaise comme Jean Couty.

De cette période date aussi sa passion pour la littérature et la musique.

Il démissionne de son poste et s’en va à Strasbourg à la fin de cette

année 1937.

1938 :

Tout en subsistant grâce à

sa lithographie, il suit les cours du soir de sculpture à l’École

Municipale des arts décoratifs de Strasbourg. La vie y semble difficile et

que se passe-t-il au cours de cette année là ? On l’ignore. Il n’empêche

qu’il tente de se suicider, sauvé de justesse par ses voisines qui

l’emmènent à l’hôpital.

1939 :

En septembre de la même

année, il débarque à Paris où il suit des cours des Beaux-arts en tant

qu’élève libre, ainsi que ceux de l’Académie Julian en vue de préparer le

professorat de dessin.

Il est particulièrement intéressé par l’art sacré et la mythologie

germanique. De nombreuses toiles et dessins de cette époque en témoignent.

1939/1940 : La guerre interrompt

son travail. Il est mobilisé de nouveau dès septembre. La débâcle de 1940

le libère.

1940 : Préférant ne pas regagner

Paris occupé, il s’installe avec ses parents, dans une petite maison

appartenant aux parents de son beau-frère, dans un village de la banlieue

lyonnaise : Vaulx-en-Velin. De cette époque, datent de nombreuses toiles

sur le village.

L’exemple de son oncle

Rémy Roure, journaliste au « Temps », entré

précédemment dans la Résistance, dans le réseau Bordeau Loupiac, réfugié

avec sa femme à Lyon rue Cuvier l’incite à rentrer dans la Résistance avec

ses parents.

Sa tâche consiste “à seconder” les réfractaires de tous ordres dans le

ravitaillement en vivres, cartes d’alimentation ou d’identité ; il

participe également à la rédaction du Bulletin d’information des bureaux

de presse de la France combattante publié sous la direction de Georges

Bidault (rapport justificatif à la légion

d’honneur et à la croix de guerre).

Parallèlement, il participe à la 51ème exposition de la Société des

artistes indépendants, au Palais de Chaillot qui se tient du 1er au 25

mars 1940 par l’envoi de deux toiles :

La

boxe et

Les clochards à l’asile de nuit de Lyon (son père étant avant guerre le directeur

de cet asile).

1941 : Durant son activité

clandestine, il poursuit et amplifie l’exercice des arts plastiques : la

peinture d’abord, puis (la sculpture étant exclue compte tenu de l’époque)

le modelage de terre d’argile. Il subit l’influence de Maillol dont il se

dégagera par la suite.

1942 : Il organise une exposition

de peintures et de sculptures (sous le pseudonyme de René Ramage) en juin 1942 à la galerie Décoration à Lyon, 56

cours Morand.

1944 : Il commence la rédaction

de son “journal” qu’il poursuivra de manière épisodique toute sa vie. Il

est arrêté à Vaulx-en-Velin le 4 avril, avec son père et sa tante, par la

gestapo.

Immédiatement, il est interné au fort Montluc puis à Compiègne pour être

envoyé le 4 juin 1944 au camp de concentration de

Neuengamme. Il est

affecté à une usine de fonderie du commando Stoken.

Malgré les conditions de vie exténuantes, René Baumer veut témoigner. Par

l’intermédiaire d’un travailleur civil français (monsieur Plessis, STO),

qui travaillait dans la fonderie, il réussit à se procurer un bout de

crayon et, de temps à autres, quelques morceaux de papier. Il peut ainsi

“croquer” le profil de plusieurs de ses camarades dont beaucoup ne

reviendront pas. Sous la protection (toute relative) de deux “politiques

allemands” il dessina rapidement quelques scènes du camp : corvées,

bastonnades, pendaison… Aussitôt faits, les dessins étaient remis à Mr.

Plessis qui les emportaient dans son cantonnement et les mettaient à

l’abri. C’est lui qui ramena tous ces documents en France.

Ces dessins sont exposés en permanence au Musée de l’Ordre de la

Libération, à l’Hôtel National des Invalides.

Avril 1945 : Les débris du

commando Stoken sont dirigés, à pied, sur le camp d’extermination de

Bergen-Belsen, qui sera libéré le 2 juin 1945 par les Britanniques. Bien

qu’atteint du typhus, comme la plupart de ses camarades, René poursuit

l’exécution de ses croquis. Il dessine sur le “motif”, les innombrables

cadavres de ses camarades morts.

Ses études devaient lui être utiles, de

nombreuses années plus tard, lorsqu’il peignit son grand tableau intitulé

Un printemps à Bergen-Belsen

(300x250 cm),

toile qui se trouve au Musée de la Résistance et de la Déportation à

Besançon.

De cette expérience, il rapportera un récit qu’il illustre,

lui-même, de gouaches. Ce récit, dont le titre

original est "De l'Exil, de la Faim, de la Mort, est édité sous le titre

"La Misère aux Yeux de Fou" par les Éditions BGA Permezel.

Septembre 1945 / Mars 1946 : De

retour en France, il retrouve une famille décimée : sa mère et sa tante

mortes à Ravensbrück, son père décédé à Neuengamme, un cousin fusillé sur

le pont de La Mulatière, et un autre mort mystérieusement sur la tombe de

sa mère à Ravensbrück. Il regagne Paris où il vit chez son oncle

Rémy Roure, qui a repris ses activités de journaliste. Est-ce la fréquentation

de la mort durant

tant d’années, René Baumer décide de reprendre goût à la

vie en se réinscrivant au cours de peinture et de dessin à l’Académie

Julian à la suite desquels, il trouve un poste de maître auxiliaire,

délégué rectoral dans divers lycées parisiens. Titularisé, il sera admis à

faire valoir ses droits à la retraite en 1955. Il a repris depuis 1945 la

rédaction de son journal. tant d’années, René Baumer décide de reprendre goût à la

vie en se réinscrivant au cours de peinture et de dessin à l’Académie

Julian à la suite desquels, il trouve un poste de maître auxiliaire,

délégué rectoral dans divers lycées parisiens. Titularisé, il sera admis à

faire valoir ses droits à la retraite en 1955. Il a repris depuis 1945 la

rédaction de son journal.

1947 : Devenu professeur à

l’Éducation Nationale, il s’installe dans un grand atelier Grand-rue du

Montparnasse. Peu à peu, la peinture deviendra son activité principale,

malgré quelques modelages en terre cuite qu’il réalisera en 1955.

Au travers d’expériences picturales diverses, s’amorce alors, une

évolution continue que l’on peut diviser en plusieurs périodes. Au travers d’expériences picturales diverses, s’amorce alors, une

évolution continue que l’on peut diviser en plusieurs périodes.

1950/1965 : Période figurative et

expressionniste où il utilise les recherches cubistes et abstraites, non

comme une fin en soi, mais surtout comme éléments constitutifs de

l’ensemble de l’œuvre.

Peinture purement expressionniste que ce paysan de

La fin du jour (1955), dont

l’immobilité est aussi pesante que ce jour qui descend accablant l’homme

dans son inutile travail. Mais, derrière l’apparence du paysan, n’est-ce

pas le déporté qui perce ? Les camps ne sont pas loin.

Les danseurs costumés (1956),

ambiance festive où les formes géométriques des danseurs font appel à un

cubisme décoratif.

Jeu de formes et de couleurs se mêlent au jeu de la

danse. La guerre (1956)

où

s’entremêlent l’expressionnisme des personnages comme représentation du

désespoir de l’humain, aux formes cubiques du paysage qui le modèlent à

l’image des machines de guerre.

Toréador

(1956) là encore, comme dans

Les danseurs

costumés, l’emploi du

cubisme décoratif considéré comme un outil, symbolise l’esprit de la

Feria, mais aussi permet la décomposition des mouvements de l’ensemble.

Il ne cessera au long de ces années d’alterner dans ses toiles le cubisme

et l’expressionnisme jusqu’à les faire cohabiter dans de nombreuses

toiles :

Musicien au ver luisant

(1959),

Combat de boxe (1958).

Parfois il poussera son expressionnisme à l’extrême comme dans

Le déporté ou La misère aux yeux de fou (1960).

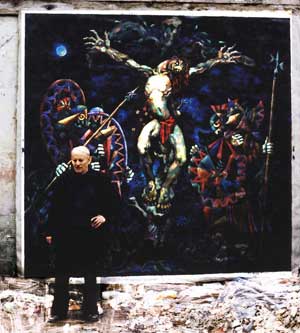

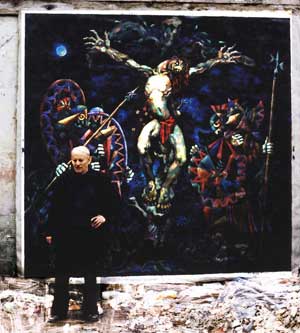

Puis viendra ce

qu’il considérait comme son chef d’œuvre

Crucifixion, toile de 3m x 3m. 3m x 3m.

Si son expérience concentrationnaire avait annihilé son espoir dans

l’homme, elle avait renforcé sa croyance religieuse. Aussi n’est-il pas étonnant de le voir utiliser les deux principales écoles de peinture du

début du siècle dans cette toile : le christ est l’expressionnisme de la

douleur humaine, les deux soldats romains qui l’entourent ont

l’abstraction des robots ou des machines cubistes. De cette toile il

écrira dans son journal “J’ai fait ce que j’ai pu avec les moyens dont je

disposais. Tout n’est pas bon et je préfère ne pas trop regarder les

fautes car, si je les vois, je suis parfaitement incapable de les

corriger”.

Pour

Un printemps à Bergen-Belsen

(300x250 cm), il reprendra la même technique.

1966 : Exposition à la galerie

Chappe organisée par l’Académie de Toulouse et à l’issu de laquelle la

ville et l’Académie acquièrent deux toiles : Le sacre du printemps

(Académie de Toulouse) et

Jeune fille aux fleurs (musée des Augustins de

Toulouse). Pour les besoins de l’exposition, le peintre aura réaliser de

nombreuses toiles de format plus commercial et dans lesquels il s’est

dégagé de tout emprunt stylistique connu pour créer un monde où

l’imaginaire est prédominant.

A la différence des années précédentes, son imaginaire guide son

expression surréelle. Autre point capital différent : une volonté de

dédramatisation apparaît au profit d’un monde où la recherche d’harmonie

éclatante des couleurs renforce la fantaisie des sujets. La nature

s’épanouit dans une symphonie de tons chatoyants, dans les deux toiles

acquises par la ville et l’Académie. Il en est de même pour la floraison

suave et diaprée qui s’étale dans toute la majesté de la saison dans

La

route enchantée. L’irréel est

présent sous la forme insolite du

Paysage

imaginaire peuplé de personnages et de maisons robotiques.

Regardons encore Le marchand d’yeux,

lequel fait la charité d’un œil à un pauvre musicien borgne animé comme un

appareil mécanique. Les

cyclistes,

êtres fabuleux venus d’une autre planète, puis

Le génie

musical,

Le poète,

Le

mendiant et surtout

Le labour où hommes et bêtes

s’apparentent à des végétaux sortis de la terre. Se voulant philosophe,

Le

labour nous rappelle que

l’homme engendré par la terre, vit par elle, avant d’être dévoré par elle.

Si l’anecdote est, picturalement dangereuse, ici, elle ne l’est point car

le souci réel de l’harmonie des couleurs et des formes ne nous permet pas

de nous égarer dans un autre domaine que celui de la peinture.

Les

Arlequins géométriquement

décoratifs, Les

combats de coq où

l’on semble toucher la laine des tapisseries,

Le

roi

des

Aulnes complètent les

sujets de l’exposition qui seront repris plus tard dans de grandes séries.

L’exposition a du succès et la critique est excellente, elle souligne que,

“malgré ses tendances naïves, le peintre reste marqué par les recherches

du XXème siècle, le cubisme et les rêveries surréalistes qui lui font

créer les “hommes végétaux”, l’ensemble étant une curieuse fantasmagorie,

mais le peintre devra se méfier à la tendance à la surcharge décorative”.

1968/1971 : Doit on appeler cette

période, période de transition, tant l’artiste semble reprendre les

procédés antérieurs à l’exposition de Toulouse. Il y a certes, dans la

reprise de grandes toiles les “outils” cubistes expressionnistes au

service d’un imaginaire surréaliste. Mais ce qui a changé par rapport à la

première période, c’est l’emploi volontariste de la couleur lumineuse,

éclatante et violente renforcée par un souci plus décoratif de l’œuvre.

Les

joueurs de cartes, toile figurative à tendance expressive,

Le chanteur (1969),

Le poème épique (1971), toile

résolument abstraite dont la tonalité de l’ensemble sombre ne révèle pas

le coté “misérabilisme” des années d’après guerre. Enfin,

Les cavaliers de l’apocalypse

(1968), qui, malgré le thème abordé est traité dans une débauche de

couleur jaune soleil, bleu violet et noir pourpre velouté.

1971 :

Suite à une

restructuration d’une partie du quartier Montparnasse, les ateliers

d’artistes sont détruits, ce qui obligera René Baumer à emménager dans un

tout petit atelier, toujours dans le même quartier mais d’où ne sortiront

plus que des toiles de format commercial dont les plus grandes ne feront

pas plus de 100cm x 81cm (40P).

Désirant se rapprocher de sa famille et de sa ville natale, il loue un

petit appartement au 61 rue Seignemartin à Lyon dans le 8ème

arrondissement, tout en conservant son atelier de la rue de Montparnasse

et son appartement situé Bd du Port Royal. Une autre activité lui prend de

plus en plus de temps, l’écriture. Son admiration pour Mérimée et RL

Stevenson dont il illustrera plusieurs de leurs œuvres et plus

particulièrement pour les contes, l’a amené à s’essayer à ce genre si

difficile qu’est la nouvelle. Depuis quelques années, il en écrivait. En

fait René Baumer avait toujours écrit et, outre son journal, on trouve

dans ses archives de nombreux essais de contes ou nouvelles écrits à des

périodes différentes. Mais une nécessité intérieure pressente lui fait

consacrer du temps à rassembler et corriger de nombreux contes.

Ainsi

verront le jour :

- Les contes historiques comprenant :

Le Tambour-major

Dure-Claude

L’épée de Tolède

- Les contes sportifs comprenant :

Le roi sec

Duddley King

- Les contes picturaux comprenant :

L’irréel ou la revanche du

fantôme

La couleur qui tue

Le plagiaire |

-

Illustrations

|

Auxquels s’ajoute un roman, Un soir.

1971/1982 : Il entreprend de

nombreux voyages en France et à l’étranger visitant et revisitant divers

sites ayant égrenés sa vie. C’est aussi l’époque où il commence ses

“Séries”. Ces variations sur un même thème, font appel à des couleurs

lumineuses, éblouissantes. Certaines pourraient être qualifiées de

fluorescentes. A l’évidence, René Baumer tente de concilier deux éléments

paradoxaux : les thèmes empruntés à la littérature moyenâgeuse et sa

peinture abstraite. Car dès cette époque là, René Baumer oriente ses

recherches vers l’abstraction décorative, où il cherche à équilibrer des

figures géométriques mal commodes. Certes, on ne peut nier que

l’inspiration est romantique ainsi en est-il du

Poème épique n°2 et de ses châteaux en

ruine, ses chevaliers moyenâgeux abattus et leurs masques tourmentés de

guerriers du Cantique des Cantiques

n°2

et de ses puits d’eau bleue et de ses fontaines du Liban ou du

Roman de la rose

et de son

parterre de fleurs. Cependant, le titre n’est que prétexte car le vrai

travail du peintre est sa recherche de la couleur exaltée, exaspérée,

désespérée comme s’il voulait concilier la lumière éternelle du ciel et de

l’esprit avec les drames obscurs de la terre et de l’homme. Est-ce un

hasard si, devant les peintures de cette période on a l’impression de se

situer en face de tapisserie ? Lorsqu’on lui en faisait la remarque, René

Baumer répondait que la peinture doit être décorative, car elle est avant

tout, une ornementation murale. Ainsi sont nées les Séries:

Le Roman de la rose (1971),

Les danseurs costumés (1974),

L’horloger (1975),

Le tragédien (1975),

Le poème épique (1976),

Le Cantique des Cantiques,

Le sculpteur (1978),

Le poète (1980),

Le roi des aulnes (1981).

C’est à partir de 1978 que René, qui n’a pratiquement jamais exposé, se

décide à montrer ses œuvres au public. Ainsi, en 1978 (du 15 nov au 15 déc)

« Le Club des Poètes », dirigé par J.P Rosnay, l’accueille dans son

restaurant-galerie.

En juin 1979, une autre exposition est organisée au cercle Imperator à

Nice. La critique souligne “le souci de l’artiste de mettre en évidence

l’intense lumière d’horizons féeriques et diaprés où la poésie de la

couleur semble être sa préoccupation première”. Au cours de cette

exposition, un tableau de la série

Le

tragédien n°2

est volé.

A cette époque, René Baumer réalise la série

Le charmeur de serpents,

Les îles d’or,

Le tiercé.

En 1980 (du 18 au 30 septembre), J.P Rosnay accueille une nouvelle fois 18

œuvres de l’artiste au « Club des Poètes ». Sont remarquées par la

critique :

Génie musical n°2,

Fleurs

stylisées,

Poème épique n°2,

L’horloger n°1,

Charmeur de

serpents. De nombreuses ventes sont conclues.

1981 : Le succès commence à venir

et les conservateurs des musées s’intéressent à ces œuvres. Celui du musée

des Hautes Terres en Guadeloupe lui achète plusieurs toiles dont

Le tiercé n°2.

La santé de l’artiste commence à décliner.

Entre 1981 et 1982, il ne

réalise que peu de toiles dont : La guerre n°2,

la plus grande de 40P et deux versions du Football.

Puis, l’hiver 1981, il exécute trois grands dessins à la plume, deux

inspirés de gravures anciennes représentant l’une, une vue de l’Alsace,

région d’origine de son père, l’autre, une vue de l’Ardèche, Soutron, pays

d’origine de sa mère. Une dernière est une vue sur Lyon où il naquit et

vécut jeune homme.

1982 : L’année 1982 ne mentionne

qu’un seul grand dessin du même format que les précédents intitulé

L’Enfer.

Prémonition, angoisse de

la part du peintre de Crucifixion

et Un printemps à Bergen-Belsen

?

Il décède à l’hôpital militaire Desgenette de Lyon en mai 1982 d’un cancer

et est enterré dans le caveau familial à Vaulx-en-velin, village où un

certain jour de 1944 la gestapo l’emmena pour l’enfer humain de Belsen.

Daniel CONTAMIN |

|

3m x 3m.

3m x 3m.